你可以在以下几个链接中找到1.76传奇的图片:

1.传奇1.76新版的来瞄一瞄这个页面包含了许多1.76版本的图片,展示了法师、道士和战士的特色技能,以及新地图和砛n2.1.76版热血传奇怪物BOSS大全这里详细介绍了1.76版本中的各种怪物和BOSS,并配有相应的图片。

3.1.76热血传奇高清版本项链大全图这个页面展示了1.76版本中各种高清项链的图片。

4.1.76版热血传奇衣服盔甲及属性大全(图)这里详细介绍了1.76版本中的各种衣服和盔甲,并配有相应的图片和属性。

你可以在以下几个链接中找到1.76传奇的图片:

1.传奇1.76新版的来瞄一瞄这个页面包含了许多1.76版本的图片,展示了法师、道士和战士的特色技能,以及新地图和砛n2.1.76版热血传奇怪物BOSS大全这里详细介绍了1.76版本中的各种怪物和BOSS,并配有相应的图片。

3.1.76热血传奇高清版本项链大全图这个页面展示了1.76版本中各种高清项链的图片。

4.1.76版热血传奇衣服盔甲及属性大全(图)这里详细介绍了1.76版本中的各种衣服和盔甲,并配有相应的图片和属性。

以下是精品中变合击传奇的下载链接和游戏介绍:

游戏介绍精品中变合击传奇是一款合击版本的手机传奇游戏,游戏在数值上进行了一定的修正,各种boss挑战起来都很有快感,而且爆率也绝对远超你的想象。游戏支持跨服游戏,玩家可以自由变换身份,发挥自己的统筹战略。游戏中的合击系统、数值修正、Boss挑战和爆率提升等玩法,使得玩家能够体验到刺激的战斗和丰富的奖励。

下载链接1.2.3.4.5.

1.传奇光学在游戏中的应用:在新开的传奇GEE和V8M2引擎中,添加光柱特效可以使装备更加显眼和吸引人。您可以参考了解具体的设置方法。连击传奇光学工程科技能够提升游戏体验和视觉效果,更多详情请查看。掌握连击传奇光学变焦的技巧可以提高打金效率和收益,您可以参考。

2.传奇光学科技美容有限公司:深圳市传奇光学科技美容有限公司成立于2016年,主要经营光疗美容技术开发和化妆品销售等业务。公司目前有多个分店,分布在深圳的不同区域,例如龙华区、龙岗区、宝安区等。您可以在上查看公司的详细信息。

《虎威传奇》是一款以经典传奇为基础的多人在线角色扮演游戏,结合了丰富的剧情和多样化的玩法,深受玩家喜爱。以下是关于《虎威传奇》的详细介绍:

游戏背景与特色《虎威传奇》保留了传统传奇游戏的核心元素,并在此基础上进行了优化和创新。游戏背景设定在一个充满奇幻色彩的世界中,玩家可以在其中体验到经典的打怪升级、PK爆装备、公会刷BOSS地图等特色板块。

版本与更新1.虎威天罡V7.072零八版:该版本以韩国官方传奇为基准,地图设计合理适中,怪物刷新点和爆率经过反复测试,装备、地图、怪物配套协调,确保玩家获得良好的游戏体验。2.1.80版:增加了5种新技能,玩家可以在魔龙身上获得这些技能。3.1.85虎威独家版:新增了十二生肖石升级玩法、装备加星鉴定系统、装备元素铸造系统、三职业有群攻、打怪PK用血石等特色玩法。

1.永恒公益传奇:游戏特色:永恒公益传奇是一款复古传奇游戏,所有装备靠打怪获得,各职业均有专属的9重强化技能,旨在提供更好的游戏体验。游戏中无GM,欢迎散人玩家加入,强调公平性和玩家权益。装备获取:任何小怪都有可能爆出极品装备,再垃圾的装备也要捡起看看,赤月装备之上增加了每职业一套新装备为顶级装备。服务器稳定性:该服务器不会频繁开新区,注重长期稳定运营,适合寻找长期稳定游戏环境的玩家。注意事项:玩家注册账号时需牢记出生日期和密保,如有忘记不予找回。

2.独家遮天沉默专属神器公益单职业传奇:游戏特色:这是一个沉默复古版本,专属神器,定位长期版本,无消费无门槛。游戏中所有怪物无论大小怪都有几率爆出装备,前期建议不要打蓝怪,等有些装备后再打。装备获取:所有装备和道具均通过打怪获得,没有隐藏消费,玩家充值6元灵符开启狂暴即可加入会员,畅享全服福利。会员特权:会员可享受高爆率、高切割值等特权,且游戏中不存在谁冲的钱多爆率就多的现象。

传奇1.76金币版本是一款经典的多人在线角色扮演游戏(MMORPG),以其复古的2D像素风格和平衡的职业设计深受玩家喜爱。以下是该版本的一些主要特点和玩法介绍:

游戏背景与职业职业选择:玩家可以选择战士、法师、道士三种职业,每种职业都有其独特的技能和玩法。战士擅长近战,法师擅长远程魔法攻击,道士则具备治疗和辅助技能。宠物系统:游戏中还引入了宠物系统,玩家可以通过打怪和完成任务来获得宠物,增加战斗力和趣味性。

游戏特点经典与怀旧:1.76版本被称为传奇系列的巅峰之作,还原了2003年热血传奇的原始版本,强调公平性和经典玩法。三职业平衡:各职业之间相互克制,法师克制道士,道士消耗战士,战士秒杀法师,注重团队配合和分工。高爆率:装备主要通过打怪获得,玩家可以通过完成任务、参加活动等方式获得更好的装备。

1.88A.Com国内最大的多站同步传奇游戏发布平台,提供多种经典传奇游戏版本,如1.76精品版本、1.80战神复古等。

2.30PK.Com专业权威的新开传奇SF发布网,每天更新最新的传奇SF游戏开区信息。

3.九五版本库提供多种传奇服务端、商业版本和单机版,包括情义176复古三职业等。

4.魂罗游戏平台专注于传奇网页游戏,提供传奇页游开服表和排行榜。

5.UC666传奇发布站提供三端互通传奇版本大全,包括1.76经典版本、1.95版本等。

1.80米的身高对于扣篮来说具有一定的挑战性,但并非不可能。扣篮主要依赖于以下几个因素:

1.弹跳力:扣篮需要一定的垂直弹跳力,通过锻炼可以提升弹跳力,例如进行深蹲、跳跃等训练。

2.动力链:正确的动力链使用可以增加起跳高度,包括腿部、核心和上肢的力量。

3.技巧:掌握正确的起跳和扣篮技巧也是关键,可以通过观看教学视频和练习来提高。

4.练习:持续不断地练习是提高扣篮能力的关键。

对于1.80米身高的人来说,虽然先天条件可能不如身高更高的人,但通过后天的努力和训练,仍然有可能实现扣篮。重要的是保持积极的态度和坚持不懈的努力。身高1.80米,扣篮不是梦

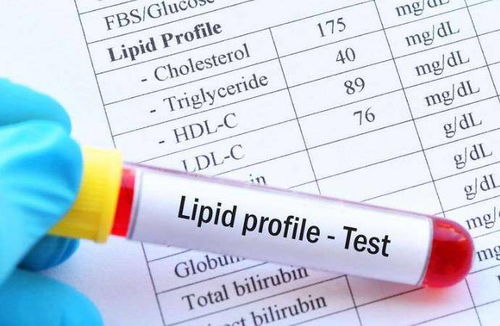

三油甘脂,也称为甘油三酯,是人体内的一种脂类物质,主要存在于血液和脂肪组织中。正常的甘油三酯水平因年龄、性别、饮食习惯等因素而异,但一般来说,甘油三酯水平在1.76mmol/L(毫摩尔每升)属于正常范围。甘油三酯水平过高可能增加心血管疾病的风险,因此建议定期检查并保持健康的饮食习惯和生活方式。如有疑虑,请咨询专业医生。最近体检报告上那个“三油甘脂”的数据让我有点犯嘀咕,1.76mmol/L,这到底算不算高呢?别急,让我带你一探究竟,揭开这个指标的神秘面纱。

三油甘脂,也就是我们常说的甘油三酯,它是人体内含量最多的脂类,主要储存在脂肪组织中,负责储存能量。简单来说,它就像我们身体里的“能量库”。

根据我找到的信息,以下是几款即将在2025年发布的值得关注的新游戏:

1.《天国:拯救2》(KingdomCome:DeliveranceII)

发售日期:2025年2月4日

平台:PC

类型:角色扮演

特点:续写之前的历史向RPG剧情,以十四世纪波希米亚王国为背景,拥有深层次的角色扮演机制和巨大的开放世界。

2.《真?三国无双起源》(ShinSangokumusou:Genki)

发售日期:2025年1月17日